カテゴリー

小学生〜中学生野球の投球障害予防活動 ~肩・肘の痛みチェック編~

皆様こんにちは。

本日は『投球障害予防活動の内容』についてお話をしていきます。

当院では、地域の小学生(少年野球チーム)から中学生(シニア、クラブ)までの野球チームに対して、投球障害(肘・肩の痛み)の有無、身体の柔軟性を評価し自分の身体がどの様な状況なのかまた離断性骨軟骨炎(OCD)いうものが無いかをチェックする活動をおこなっています。

小学生では運動神経がまだまだ発達していく時期、中学生は心肺機能などがより向上し大人への身体に成長していく時期です。

これから身体が出来上がっていく大事な時期だからこそ、怪我のリスクを減らして野球に取り組んでもらいたく、この様な活動をしております。

普段の練習の中で選手たちは怪我を隠し、無理をしながらプレーをすることで、結果的に悪化し、練習を長期的に休まざるおえない状況になってしまう子が多いです。

今までも何人ものそのような選手をみてきました。

逆に『今は身体は痛くないし大丈夫!!』と思っている人でも、パフォーマンスに影響するものは何かを知るきっかけにもなります。

では、この投球障害予防活動で何を診てくれるのか?!

1,肩・肘の痛みのチェック

2,身体の柔軟性を評価(野球動作に関わる全身の評価)

3,身体組成の評価(体重・体脂肪率・除脂肪指数)

それぞれチェックすることで何がわかるのか?を説明していきます。

まずは、肩関節の痛みについて・・・

野球をやっている人であれば、野球肩という言葉を聞いたことはあるかと思います。

野球肩とは・・・

肩の骨(上腕骨)の成長線(骨端線)が開いてしまう「リトルリーガーズショルダー」という疾患があります。

*(その他にも様々な病態の野球肩がありますがここでは一つの疾患を例に取り上げさせて頂きます。

なぜ痛めてしまうのか?!・・・・

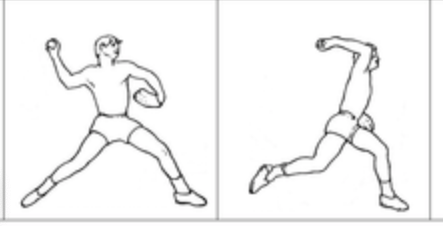

*コッキング期 *アクセレーション期

投球時は図の様にコッキング期~アクセレーション期といわれている投球動作の一部があります。(図を参照)

図のような投球動作を行うにおいて、肩関節に捻る負荷(外旋力、雑巾を絞るよう力)が掛かります。

この捻る負荷が強く掛かり尚且つ、反復して捻る力を肩関節に加わえることで起きてしまいます。

痛めてしまうと・・・・

約1か月~3か月程度復帰までに要する場合があります。

その間、当然投球は禁止。スイングも禁止になる場合が多いです。

しばらく競技練習はできず患部外のトレーニングがメインとなってしまいます。

次に肘関節の痛みです。・・・・・・

肘関節は外側型、内側型とそれぞれ箇所によって評価する疾患が違ってきます。

まず典型的な内側型の疾患は・・・・

内側側副靭帯損傷(靭帯性の痛み)、骨軟骨障害(軟骨の痛み)、筋肉性の痛みなどがあります。

次に外側型の疾患は・・・

離断性骨軟骨炎(OCD)という疾患がないかを評価していきます。

特にこの疾患は他の疾患と違い、投げすぎや、フォーム不良などが原因で起きるものではないと言われています。

じゃあ何なのか?・・・

その原因は様々な諸説はありますが今のところはっきりした原因はわかっていないというものです。

病態としては軟骨が何らかの原因で壊死してしまう疾患です。

初期では・・・・

症状はなく(肘を曲げる、伸ばすは通常通り可能)日常生活にも支障はなく野球も通常通り練習が出来ている事がほとんどです。

なので、エコー検査やCT検査などの精密検査上でしか発見する事が難しく、この段階で発見できれば完治する確率も高くなります。

しかし、中期〜後期になると・・・・・

はじめて日常生活動作(箸を口に持っていけない)や投球動作に支障をきたしてきます。

肘を完全に曲げれない、伸ばせない、肘の外側を押すと痛いなどの症状が現れます。

この様な状態だと、軟骨の状態も一部が剥がれかけてきたり、後期になると完全に剥がれている場合が多いです。

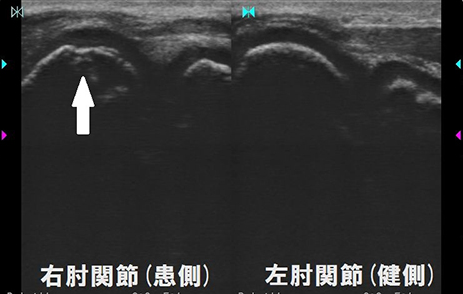

*下記の写真が肘の外側の軟骨部分が一部欠けている画像になります。

この段階で初めて医療機関を受診され発見されることが多いです。

症状が出て検査した時には、肘の外側の軟骨の一部が壊死してしまい完全に遊離(剥がれてしまった状態)していると手術の適応になる場合があります。

*全てがすぐに手術適用になるわけではありません。

(軟骨の状態など様々な状況を考慮し、保存療法、手術の方向性も含めて医師の判断の元進めていきます。)

なのでこの様な肘関節の評価をする際の一つの大きな意味としては【手遅れになる前に早期発見を】するために定期的なチェックが必要です。

その為には下記の写真のような超音波画像観察装置(エコー)を使用し、軟骨の状態を観察し必要に応じて精密検査の出来る病院へ紹介をします。

まずこの一番嫌な疾患を排除した上で次の1.身体の柔軟性2.身体組成の評価に入っていきます。

次回は本日のお話の続きとなります。

『身体の柔軟性』『身体組成』この二つを評価することによってどの様なことがわかるのか?!

についてお話しをしていきます。